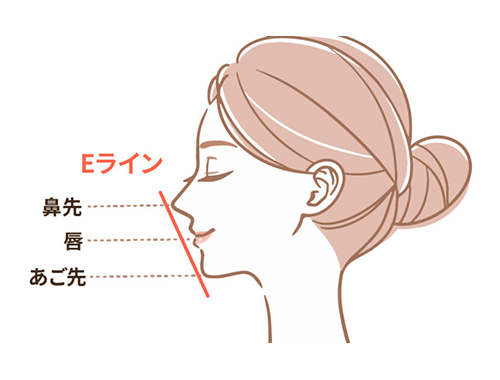

正式名称はエステティックライン(Esthetic Line)で、1954年に米国の矯正歯科医 Dr.Robert Ricketts が「横顔の美しさ」を判定する指標として提唱されたものです。

鼻先(鼻尖)と顎先(オトガイ点)を一直線で結んだラインを指し、「上下唇がその線よりわずかに内側(あるいは触れる程度)」が理想的とされます。

ただし日本人は欧米人より鼻が低く下顎が小さい傾向があるため、Eライン“ピッタリ”より「唇がわずかに触れる程度」が現実的な美しさの目安とされています。

自宅でできる Eラインセルフチェック

<Result>

専門用語では「上下顎前突」といいます。

歯列あるいは骨格ごと前方に位置し、唇を閉じても口元が“もこっ”と盛り上がって見える状態のことで、横顔でEラインの外側に上下唇が位置し、下顎が引っ込んで見えるのが特徴です。

<審美面>

<機能面>

<健康面>

<先天的(遺伝・骨格)要因>

<後天的(習癖・環境)要因>

<軟組織要因>

<治療後のメリット>

Eライン・横顔の改善で自信アップ

口呼吸から鼻呼吸へ移行し虫歯・歯周病・口臭リスク低減

噛む・話す機能向上 ⇒ 顎関節・消化器への負担軽減

オトガイ筋の緊張緩和で“梅干しジワ”改善

美容外科で顎を削る前に、まずは歯科矯正で改善できるかを確認してみませんか?

当院では「横顔の黄金比」を追求しつつ、噛み合わせ・長期安定性を最優先に治療計画を立案します。まずはご相談ください。

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について